このぺんてるによる0.5mm芯・後端ノック式シャープペンの誕生によって、今に続く現代的なシャープペンの歴史がはじまったと言ってもいい。1960年代当時、ぺんてるが作り出した極細芯のシャープペンの基本構造は、現在世界中で流通しているシャープペンとほぼ同じ。それほどぺんてるが1960年代に開発した極細芯のシャープペンの基本構造は完成度が高かった訳だ。

今回は、シャープペン博士 ぺんてる商品開発部 丸山さんを取材し、シャープペンが本当はどんな仕組みになっているのか、ディープに掘り下げていきたい。Lesson 1では、シャープペンの基本構造について、そしてLesson 2では、意外と知られていないシャープペンのメンテナンスや正しい使い方を紹介していく。では、Lesson 1からスタート!

■シャープペンの内部はどんなパーツで構成されているのか?

それらパーツの中で最も重要なのが「④チャック」だ。芯をつかみ、書く時に芯が引っ込んだりしないようにしっかりとホールドする。シャープペンの命とも言えるパーツである。

シャープペンを分解したことがある方ならご存じだと思うが、先端が3つに分かれているパーツだ。パーツが3つあるのか?と思いきや、実はひとつのパーツで作られている。芯をつかんだり、放したりする必要があるためだ。

高級シャープペンや製図シャープペンは、材質は弾性に優れた真鍮(しんちゅう)がよく使われている。

ノックをすると閉じていたチャックが3つに分かれて広がっていく。

この「内部パーツが見えるシャープペン」をノックしてみると、「チャック」と「チャックリング」の絶妙な連携プレーによってシャープペンの芯がくり出されるのがわかる。詳しくは以下動画をご覧いただきたい。

動画で観てみるとわかるが、ノックして芯を送り出すために「チャック」と「チャックリング」はエンジンのような働きを果たしている。

■見えない所で芯を支える「⑥戻り止め」

シャープペンの芯が送り出される仕組みはわかった。実はもうひとつ芯を送り出すために見えないところで大切な役割を担っているパーツがある。それが「戻り止め」だ。

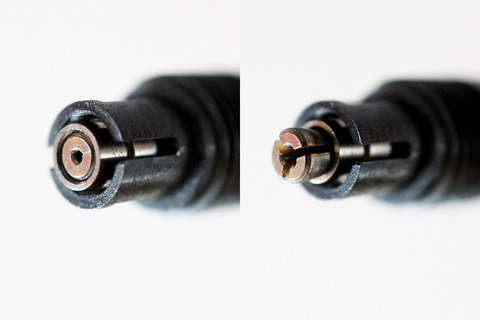

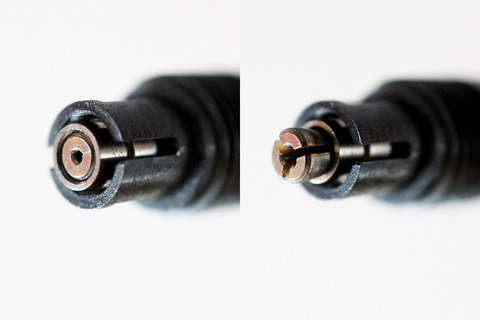

これはシャープペン先端の先金(さきがね)の中に組み込まれているので、私たちがパーツとして認識する機会があまりない。先金を開け、内側から目を凝らして覗くと、樹脂のようなパーツがかすかに見える。

Lesson 2では、シャープペンのメンテナンスについてディープに語ってもらいます。

後編はこちら>>

今回は、シャープペン博士 ぺんてる商品開発部 丸山さんを取材し、シャープペンが本当はどんな仕組みになっているのか、ディープに掘り下げていきたい。Lesson 1では、シャープペンの基本構造について、そしてLesson 2では、意外と知られていないシャープペンのメンテナンスや正しい使い方を紹介していく。では、Lesson 1からスタート!

■シャープペンの内部はどんなパーツで構成されているのか?

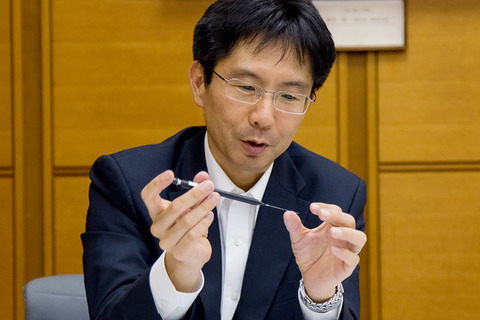

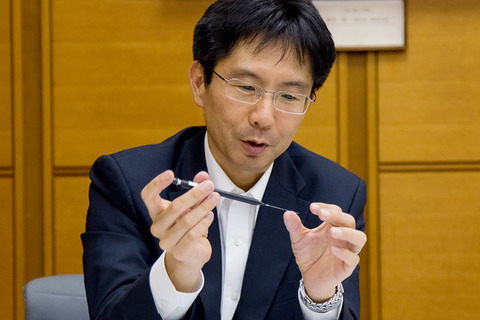

今回、シャープペンについてディープに教えていただいた

ぺんてる株式会社 商品開発本部 シャープ企画開発部 部長 丸山茂樹さん

今回、Lessonをしていただくのは、ぺんてる株式会社 商品開発本部 シャープ企画開発部 部長 丸山茂樹さん。1990年入社以来、シャープペン一筋に開発をされてきた言わば、ぺんてるのシャープペン博士だ。

今回、Lessonをしていただくのは、ぺんてる株式会社 商品開発本部 シャープ企画開発部 部長 丸山茂樹さん。1990年入社以来、シャープペン一筋に開発をされてきた言わば、ぺんてるのシャープペン博士だ。

シャープペンシルは英語で「Mechanical Pencil(メカニカルペンシル)」とも呼ばれている。

その名が表すように内部には各種各様なパーツが構成されている。まずは、それら構成パーツについておさえておこう。

その名が表すように内部には各種各様なパーツが構成されている。まずは、それら構成パーツについておさえておこう。

②芯タンク・・・予備芯を保管でき、適切にチャックに芯を送り込む。

③スプリング・・・チャックをつかむ力をコントロールする。

④チャック・・・芯をガッチリとつかんで、ペン先側へと送り出す。

⑤チャックリング・・・チャックの開閉をコントロールする。リング状のパーツ。

⑥戻り止め・・・芯がスルスルと出て行かないようにする。

⑦ステンパイプ・・・書くために芯をホールドする。ペン先まわりを見やすくする。

それらパーツの中で最も重要なのが「④チャック」だ。芯をつかみ、書く時に芯が引っ込んだりしないようにしっかりとホールドする。シャープペンの命とも言えるパーツである。

シャープペンを分解したことがある方ならご存じだと思うが、先端が3つに分かれているパーツだ。パーツが3つあるのか?と思いきや、実はひとつのパーツで作られている。芯をつかんだり、放したりする必要があるためだ。

高級シャープペンや製図シャープペンは、材質は弾性に優れた真鍮(しんちゅう)がよく使われている。

ノックをすると閉じていたチャックが3つに分かれて広がっていく。

「④チャック」の中央には穴があり、ここに芯が通って「⑦ステンパイプ」へと送られていく。

ところで、なぜ先端は3つに分かれているのだろうか?4つや2つでもいいような気もする。丸山博士いわく、シャープペンの替芯のような円柱状のものを保持するには3つで支える方がバランスが良いという。また、チャックはとても小さいパーツのため、4つにするとひとつあたりの強度が下がり故障につながる。逆に2つにすると、チャックを広げる時に硬くなり、その分強めのスプリングが必要になり、重たいノック感になってしまうそうだ。チャックが3つに分かれているのには明確な理由があった!ということである。

■「④チャック」と「⑤チャックリング」の絶妙な連携プレー

丸山さんは、今回のLessonのために特別なシャープペンを用意してくださった。先金(さきがね)の一部をカットして中が見えるようになっているものだ。これで芯が出てくる仕組みが見える!

この「内部パーツが見えるシャープペン」をノックしてみると、「チャック」と「チャックリング」の絶妙な連携プレーによってシャープペンの芯がくり出されるのがわかる。詳しくは以下動画をご覧いただきたい。

動画で観てみるとわかるが、ノックして芯を送り出すために「チャック」と「チャックリング」はエンジンのような働きを果たしている。

■見えない所で芯を支える「⑥戻り止め」

シャープペンの芯が送り出される仕組みはわかった。実はもうひとつ芯を送り出すために見えないところで大切な役割を担っているパーツがある。それが「戻り止め」だ。

これはシャープペン先端の先金(さきがね)の中に組み込まれているので、私たちがパーツとして認識する機会があまりない。先金を開け、内側から目を凝らして覗くと、樹脂のようなパーツがかすかに見える。

こうやれば「戻り止め」の感触はわかりますよと、丸山さんは、先金の先端から芯をさし込んで、反対側から芯が出てくるまで通していった。そして、芯だけを手に持って見せてくれた。先金はスルスルと落ちることなく、芯の途中でとどまっている。「戻り止め」は、このように芯が出過ぎないように適切にホールドしてくれるパーツなのだ。

私も同じように試してみた。はじめはなんの抵抗もなくスルスルと入っていく。少しすると、芯に抵抗を感じる。これが「戻り止め」の効果なのだ。「戻り止め」の内径は芯の直径よりもわずかに狭くなっているという。なるほど、そうなっていたのか。

「戻り止め」が効いているので、先金はこのようにとどまる

私も同じように試してみた。はじめはなんの抵抗もなくスルスルと入っていく。少しすると、芯に抵抗を感じる。これが「戻り止め」の効果なのだ。「戻り止め」の内径は芯の直径よりもわずかに狭くなっているという。なるほど、そうなっていたのか。

「戻り止め」が効いているので、先金はこのようにとどまる

■シャープペンのカチカチ音はどこから聞こえるのか?

ところで、ノックする時のカチカチ音、一体どこが鳴っている音なのだろうか?「①ノック」だろうか?「⑤スプリング」だろうか?

丸山さんにお答えいただこう!

丸山さんにお答えいただこう!

さらに疑問がわく。私が愛用している「グラフ1000」と「スマッシュ」とでは、このカチカチ音が微妙に違う。「グラフ1000」の方は、すこしかん高い「カチカチ」という音。一方「スマッシュ」は、少しこもったような音だ。丸山さんによると、この音が作られている空間によって、その反響音も違ってくるそうだ。

実は「グラフ1000」と「スマッシュ」は「チャック」や「チャックリング」などのパーツは同じものが使われているという。しかし、ペン先の形や内部構造の違いによって、響く音が変わってくるのだそうだ。

私の想像では、「スマッシュ」は先金とグリップが一体化されているので、機密性がある。それでこもった音になっているのではないかとにらんでいる。

実は「グラフ1000」と「スマッシュ」は「チャック」や「チャックリング」などのパーツは同じものが使われているという。しかし、ペン先の形や内部構造の違いによって、響く音が変わってくるのだそうだ。

私の想像では、「スマッシュ」は先金とグリップが一体化されているので、機密性がある。それでこもった音になっているのではないかとにらんでいる。

構造による違いでノック音が変わる。クルマのエンジン音のように、シャープペンにも機体による個性があるというのは愛着がわくポイントである。

Lesson 2では、シャープペンのメンテナンスについてディープに語ってもらいます。

後編はこちら>>

土橋が注目したポイント

- カチッとノックすれば、芯が出てくるが、実はその内部ではいくつものパーツが適切に動いて芯を正確に送り出し、快適に書けるように制御してくれている。そうしたことを知らなくてもシャープペンを使うことはできる。しかし、知った上でシャープペンを使うと楽しさが倍増する。これからはノックをカチッとするときに、その内部の様々なパーツに思いをはせようと思う。